・Cafe’ Nego(カフェ ネゴ)とは、地域のみなさまに安らぎの時間を過ごしていただく場所。

物忘れが気になる方やお1人で生活されている方、また、小さなお子さん連れの方やあまり外へ出る機会のない方など、地域の方たちが集まり’ホッと’できる居場所になることを目的としてオープンまで話し合い、準備をしてきました。

オープン当日、6月6日(水)

「どれくらいの方がいらしてくれるだろう」

「もしかしたら誰もいらっしゃらないのでは、、、」と、不安な気持ちでいっぱいになっていましたが、

予想をはるかに超え19名の方がいらしてくださいました!!

ご友人と一緒に来て下さった方、お一人で来て下さった方、お子さん、お孫さんと一緒にいらして下さった方など様々な方が来て下さいました。

お一人でいらした方も、テーブルに座りしばらくするとお隣の方とお話に花を咲かせ和気あいあいと過ごされていました。

「笑いヨガ」も好評で皆さん参加して良かったと話をして下さっていました。

毎月第1水曜日 10:00~ オープンしています!

次回は7月4日(水)です。

あなたに出逢えてよかった!!と、感じてもらえる出逢いができる場所になるよう職員一同関わっていきたいと感じています。

皆さんもぜひお時間の合う際は、お立ち寄りください。

お待ちしています!!

デイサービス 佐藤 まりこ

恥ずかしながら福祉の仕事をしているもののボランティアらしいボランティアした事が・・・一度もありません。

そこで、9月!初めてボランティアに参加する事になりました。

キッカケは往診に来てくれるあまり歯科の院長が、毎年ボランティア活動をしている話を聞いたからです。

甘利院長は長らくラオスの学校で歯みがき指導や治療を、大勢のボランティアの方々や現地の方々と活動されています。

↓こちらがラオスのテレビ局で放送されたものです。(院長の許可を得て掲載しています)

https://youtu.be/30bNIZa5xbE

私事で恐縮ですがアジア各国に行って老人ホームの見学をして、使用している福祉用具、オムツをみたり、現地の人々に福祉事情を聞いたりしています。

同じアジアなのですが、福祉事情が大きく違うのが衝撃的です。

かさばるので買わなければ良いのですがなぜか福祉用具やオムツを買ってしまいます。

日本で試用した事はもちろんありません。

今回のラオスは初めて行く外国になります。

嬉しい事に甘利院長から、小学生のお母さん達に虫歯予防の話をする大役を頂きました。

異国で話をするという事自体、滅多にある事ではないので大変有り難いです。

せっかくの機会ですから、ラオス語で話をしたいと思い只今勉強中です。

そして、このボランティア活動で得たものをなごみの郷で実践したいと考えています。

それから、ラオスの子供達に日本のエンピツをプレゼントしたいと思っています。

この場を借りて、お願いしても良いでしょうか?

お家で眠っているエンピツがありましたらご協力頂けると幸いです。

沢山の子供達に、日本のエンピツを使って勉強して欲しいと思っています。

お問い合わせは、越谷なごみの郷 井上まで!

どうぞ宜しくお願いします。

施設ケアマネ 井上

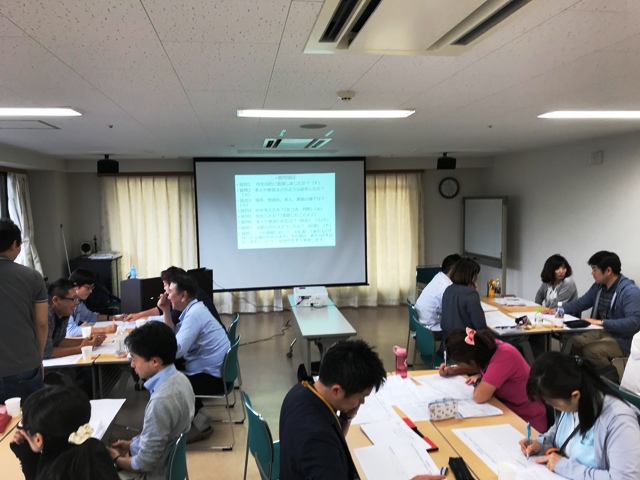

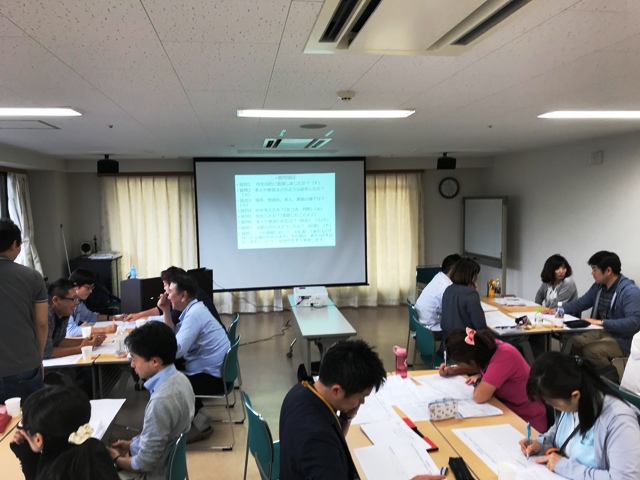

先日5/31に第1回目のエンゼル福祉会ケアマネの合同研修会を開催しました。

テーマは「生活支援記録法」として「鐵社会福祉事務所」鐵宏之先生をお迎えしました。

今回は公開勉強会として地域包括支援センター職員、医療介護の連携窓口の相談員、居宅のケアマネジャ―と20名ほどの他職種が集まる会なり、先生の熱い人柄もあり、和気あいあい楽しい勉強となりました。

「生活支援記録法」とは国際医療福祉大学小嶋先生、埼玉県立大学嶌末先生が介護・福祉の共通言語となることを目的に開発された構造化記録法です。

その時の気持ちや考え・判断といった根拠を記録に残しておくことにより振り返りしやすくなる、

気づきを意識することでアセスメント・モニタリングが変わりケアプラン作成にもつながる、

注視すべき質問や着眼点が広がる、

等々の意見がありました。

思考過程や実践を言語化していく「記録」について面白い発見となりました。

(F-SOAIP)

F:FOCUS 焦点(ニーズや気がかり等問題にとらわれない。その人らしさにも着目)

S:Subjective 主観的情報(本人の言葉※主な家族の言葉は「S(続柄)」とする)

O:Objective 客観的情報(観察や支援により得られた情報、家族・他職種等から得られた情報)

A:Assessment アセスメント(気づけ、判断等)

I:Intervention 介入(記録者本人による声かけや実施した内容)

P:Plan 計画(当面の対応予定)

主任介護支援専門員 藤井 一成

こんにちは☆A館責任者の滝澤です。

いよいよ6月6日10:00~ Café nego(認知症カフェ) の、オープンが近づいています!!!!

もう一度・・・

認知症カフェとは??

認知症高齢者等にやさしい地域作りを推進していく為に、認知症の方が住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続ける為に必要としていることに的確に答えていくという基本的な考え方をもとに、カフェを通して交流の場での顔の見える関係作り、介護予防・コミュニティ作りの場として、さまざまなことを考え開催していきたいと思っています。

Café negoの由来は?

越谷なごみの郷は越谷の根郷地区にあります。認知症カフェを地域に根付かせたいという思いから、根郷地区の根郷をとってnegoと名付けました!!

オープンに向けてチラシが完成し、オープン当日設置する予定の看板も到着しました!!

第1回 Café nego

日時:平成30年6月6日 10時~12時

イベント:笑いヨガ

その他、パンの販売などもありますよ☆

たくさんの参加をお待ちしております!!

薫風の候 さわやかなころあいとなりました。

今年度がスタートしてはや1ヶ月。

平成30年の介護保険法・介護報酬の改定により新たな仕組みが加わり、地域包括ケアシステム実現に向けて、平時からの医療連携の強化や、複数の事業所を関わりを含めた、公正中立で質の高いケアマネージメント機能が求められています。

わたしたち居宅介護支援事業所は、4月より特定事業所加算(Ⅱ)を取得し、新たな門出となりました。

今年度の目標として、

①法令遵守した業務の遂行

②地域ワークの構築

③社会福祉法人の地域貢献活動への積極参加

を掲げました。

私たちの活動に賛同くださり、一緒に仕事をしてくれる仲間を大募集していますのでよろしくお願いいいたします。

居宅支援事業所 藤井 一成

こんにちは

少し天候が不順で、体調管理が難しい日々が続いています。

訪問介護管理者の久保田です。

以前、訪問介護の業務以外の活動についてお話しました。

私達は地域貢献活動を継続的に取り組んでおります。

前回は地域で暮らしていて困っている方の情報を聞き取り発信している話でした。

昨年度より継続している活動の1つで「ペットボトルのキャップ集め」があります。

川柳地区センターに回収箱が設置されておりますが、訪問介護では訪問先の利用者さんと一緒に活動してきました。

ある利用者の方は、自分だけで集めるのではなく、自宅の門扉の所にペットボトル回収箱を設置し、チラシも貼りました。

近隣の方々がチラシを見て、ペットボトルのキャップを通りすがりに入れて行くようになり、新聞配達の人が「まだ集めていますか?」と尋ね20㎝×35㎝×50㎝段ボール箱いっぱい持って来ました。

最初はお互い顔が見えない関係でしたが会話も生まれ、小さな活動ではありますが、アイデア一つで地域と結びついた心温まる話でした。

「今年は行かないの?」「楽しみにしてたのに・・・」の沢山の声があがり☆彡

平成30年4月26日(木) 今年もいちご狩りに入って来ました!!

前日は強い雨と風という最悪な天候で「明日のいちご狩りは中止?」という状態でしたが(^^ゞ

当日は「参加される皆さんの気持ちが伝わった?!」・・・かの様な最高の天気になりました。

「目標は10個位かしら?」

「そんなに食べられないわよね~」等々。

車中ではいちご狩りの話題で盛り上がっていました。

到着しビニールハウスの中では個性豊かにいちご狩りの開始です。

車中で話していたいちご10個どころではありません(^_^)v

「20個食べたよ~」や「30個食べたよ」などなど。

「お腹は大丈夫?!」と心配でしたが、普段会話がない方々のコミュニケーションがとれていたり、手の届かない所のいちごを代わって摘んであげたりと素敵な場面が沢山ありました。なによりも皆さんの笑顔が最高でした☆彡

毎年お世話になっているいちご農園のオーナーさん☆彡

いちごが美味しいばかりではなく、暑い時はテントを張って日陰を作って下さったり、私達職員にまで色々気を遣って下さったりと本当に最高です!!

いつも本当にありがとうございます。

ショート相談員 村上

こんにちは(*^_^*)管理栄養士の山田です。

6月より地域密着型介護老人福祉施設 越谷なごみの郷3Fにて認知症カフェをオープンすることとなりました!!

認知症カフェとは??

認知症高齢者等にやさしい地域作りを推進していく為に、認知症の方が住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続ける為に必要としていることに的確に答えていくという基本的な考え方をもとに、カフェを通して交流の場での顔の見える関係作り、介護予防・コミュニティ作りの場として、さまざまなことを考えていきたいと思っています。

現在、第1回目のオープンにあたり是非認知症カフェに参加したいという越谷なごみの郷の職員等で色々な事を検討中です。そこでは、まず認知症カフェの名前を考えよう!!とみんなで考え、

Café nego

に決定しました!!

何故この名前なの?

なぜnegoかというと、越谷なごみの郷は越谷の根郷地区にあります。認知症カフェを地域に根付かせたいという思いから、根郷地区の根郷をとってnegoと名付けました!!

現在6月の開催に向けてチラシも制作中です。

第1回 Café nego

日時:平成30年6月6日 10時~12時

イベント:笑いヨガ

その他、パンの販売などもあります(^O^)/

ゆくゆくは地域のボランティアの方と一緒にCafé negoを運営していきたいと考えています!!是非、参加してみたいという方ご連絡お待ちしております!!

こんにちは!!

夏の様な暑い日もあれば、肌寒い日もあり毎日何を着ていくのが良いか悩んでしまう時期ですね。

デイサービスをご利用いただいている皆さんは、それでも毎日お元気に過ごされています。

皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

今回は先日、デイサービスの職員の方が話し合い、シートベルトの止め方について見直したお話をさせていただきます。

シートベルトを止める際に、脇の下にベルトを通して止めていました。

身体の小さい方は特に、ベルトが首に触ってしまい窮屈さや怪我に繋がる可能性もあり、そのように行っていました。

(下記の写真を参照)

職員の方が、その違和感に疑問を持って利用者の方の気持ちになってみようと、車椅子に乗りシートベルトを止めてみました。

私達が、良かれと思い行なっていたシートベルトの止め方でしたが、脇の下に通す事のほうが窮屈で違和感があったと話をして下さいました。

その事を、他の職員の方に話をして下さり、通常のシートベルトの止め方をしていこうということになりました。

また、利用者の方も色々な意見を持っている為、シートベルトを止める前にご本人にとってどの方法が良いか確認することが1番大切だという話し合いになりました。

私達は「安全を第一に考えて」と、色々なことを検討することがありますが、今一度、第一に考える事は、ご本人の気持である事を肝に銘じ、職員の方たちと、今行っている支援の方法が本当にご本人にとって良い事なのか?と、話し合いをしながらサービスを提供していきたいと考えています。

デイサービス 佐藤 まりこ

最近、C館の日曜日といえば…食事作りの日!!

ということがすっかり身についたC館ケアマネ兼介護職の伊藤です。

C館の食事作りとは…昼食メニュー考案から作るまで入居者様と介護職が一緒に行うものです。

ちなみに普段の食事に関しては、管理栄養士さんと厨房さんが全て行ってくれています。

私の悩みは食事作りの担当の日の前日から始まります。

前回の食事作りで提供した鉄火丼を、「いつもよりおいしくないね・・・」と言われた入所者M様の好みに合わせ、先日の日曜日は有名店のカレーうどんを作りました。

粉末のたれを使いうどんをゆでるだけだから簡単・・・と思いきや、10人前…。

鍋に一度に入らず、お湯を減らしたら何人分のお湯か分からなくなりてんてこ舞いでした。

でも、Mさんにはおいしいと言ってもらい、ホッとした一日でした。

私にとって食事作りの日・・・食事作りを一緒に行ってくれる入居者様数名、そして普段食事を提供してくれている管理栄養士さんと厨房さんの有り難さを感じる日にもなっています。