梅雨に入りジメジメした日が続いていますが、みなさま、いかがお過ごしでしょうか?

私のフロアでは、とても良いお天気の日に、みんなで中庭で日光浴をしました!!

私のフロアは、中庭に面していて、すぐに日光浴に出る事ができ特権です!!

これから、7月8月と流しそうめんの時期も近づいていて今から楽しみです。

あ、

そうそう、流しそうめんの話ではなく日光浴の話しでした…。

その日光浴を行っている時、

こんな一句…

・紫陽花の 葉陰につのだす カタツムリ

・施設では 三度の飯は 大仕事

少し前にはこんな一句も…

・父の日に みんな揃って 見舞い来る

35名のいる私のフロアでは、外に散歩に出たり買い物に行ったり、全員の希望を全て希望通りに行う事は今現在は難しいですがこの一句を聞いて毎日外に出る事が難しくても季節等を感じてもらえているんだと言う事が分かり嬉しくなりました。

これから暑い時期になりますが、外の空気を吸ったり美味しいものを食べたり、楽しい嬉しいと思えるような環境作りをしたいと思います!!

今日も楽しい一日になりますように…。

A館 フロア責任者 滝沢

こんにちは。

フロア責任者の岡です。

越谷なごみの郷では、年度の途中で入職された方を対象に、社会福祉法人の成り立ちから会社の概要、認知症の理解とその他守らなければならない事柄について、2日間かけて研修を実施しています。

福祉関係の仕事を担って再就職される方、初めて福祉の仕事に就く方様々ですが、同じ内容の研修を行います。

1日目は座学で頭の中に叩き込む時間ですが、この研修の目玉は2日目に行う「ストーカー研修」です。

まず、近隣地域へ出掛け地図を作製し、その後、講師の職員が認知症を患っている高齢者役となり、外へ飛び出します。

その方を安全に、拘束する事なく家へ(施設へ)帰れるようにする手法を学びます。

これまで実施してきた「ストーカー研修」では、どうしていいか分からず泣き出してしまう方や、何もできず時間が過ぎてしまう方もいらっしゃいました。

講師となる職員も、近隣のお店などに協力をいただき食べ物を持ってきてしまったり(万引きではなく事前にお支払いをしています)バスに飛び乗ってしまったりと、個々に考えています。

この研修を実施し始めた頃は、近隣から迷惑がられることもありましたが、少しずつご理解をいただけてきたように感じています。

新たに越谷なごみの郷の仲間となった方が座って認知症について学ぶだけでなく、この地域を知り、施設の中だけでは入居者や利用者の生活を成り立たないということの理解を併せて体感して欲しいです。

こんにちは。日々暑さ増し、夏バテ気味。

「甘酒は飲む点滴」を耳にし、実践しようと思っている、特養B館フロア責任者の小倉です。

先日、妻の実家にてホームステイに来ている外国の方と夕食を共にする機会がありました。

正直、「Hello」や「yeah~!!」位しか話せない英語力でしたが、ジェスチャーや表情のみで切り抜ける事ができました。

「自身の気持ちを伝える」「相手の事を理解する」

これらは、日々介護を職としている私達は毎日行っています。

「生まれた国が違うから」という理由で相手の理解が出来ないなんて、介護の専門職とは名乗れません。

嬉しい表情やジェスチャーは相手に伝わるし、相手の理解にも繋がります。

夕食も終え、気が付くと私達は「yeah~!!」位の言葉や異常なまでのジェスチャーで、相手の伝えたい事や自分の伝えたい事は共有出来ていました。非日常を経験したことやコミュニケーションについて考えさせられる有意義な時間でした。

言葉も大切ですが、その場に纏っている雰囲気や表情から成るコミュニケーションは気持ちを共有できますよ。

皆さんも機会があったら恐れず、実践を!!

越谷なごみの郷のデイサービスでは、身体を動かす体操のほかに「季節を感じること、手先を使用し脳への刺激を増やす」ことを目的に 季節ごとに、咲く花や行事などをテーマに作成物をしています。

現在飾っているのが紫陽花の花と雨を連想する物です。

・紫陽花の花を1つ1つ折り紙で作成される方、・作成した紫陽花の花を貼りつける方、・細かい色紙を貼り付け虹を作成する方等、皆さんが行える役割を分担し作成をしました。

作成中も皆さん「いろんな色の花があった方がいいわ」「女の子の長靴は赤よね」などと会話が飛び交いながら作成されていました。

6月~7月の作成は、花火を作成しようと提案があり現在、作成を進めています。

・新聞を切り丸める方

・丸めた新聞紙にいろんな色のセロファンを巻きつける方

・模造紙にセロファンで色のついた玉を丁寧に貼りつける方…

今回も、皆さん力を合わせて作成されています。

大輪の花火が打ちあがることを想像し、完成することを皆さん楽しみにされています。

デイサービス管理者 佐藤

先月、施設入居利用者家族・後見人様へこの制度のお知らせのお手紙をお送りしました。

この「社会福祉法人等の利用者負担軽減措置制度」というのは、社会福祉法人、自治体に特別に認められた制度です。

この制度はどの社会福祉法人も行えるわけではございません。

制度を推進しようと都道府県に登録した社会福祉法人が使える制度です。

利用者負担軽減を申し出た社会福祉法人・市町村が行えるサービスは埼玉県では10種類あります。

この中に、社会福祉老人福祉施設(越谷なごみの郷)も含まれています。

何が軽減制度になるかといいますと、

利用者負担額(1割負担分)、居住費及び食費の利用者負担。

*旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方は対象になりません。

ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方であってもユニット型個室の居住費は対象となります。

*特別な室料、特別な食費は軽減対象になりません。

軽減対象者の要件ですが、

市町村民税世帯非課税であって、次の要件を全て満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に考えて、生計が困難な者として市町村が認めた者

・年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

・預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

・日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

・負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

・介護保険料を滞納していないこと。

と、全部で5項目あります。

申請の方法ですが、ご入居者の居住する保険者(市町村)の介護保険課へ行って申請します。

必要書類は、年金支払通知書もしくは預貯金通帳(世帯員の方すべて)など収入確認できるもの、健康保険証です。

預貯金通帳は施設で管理しておりませんので、申請はご家族様や後見人様にお願いする形になります。

※越谷市に住所があっても、別の市町村が保険者ですとその市町村に申請することになります。

当施設に入居中の利用者で、申請に行かれた際は各フロアの責任者かケアマネにお知らせいただけると助かります。

ご不明な点がございましたらお問い合わせくださいませ。

施設ケアマネ 井上

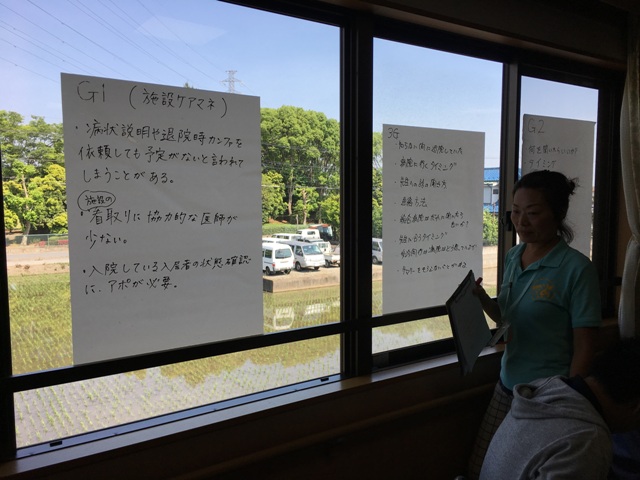

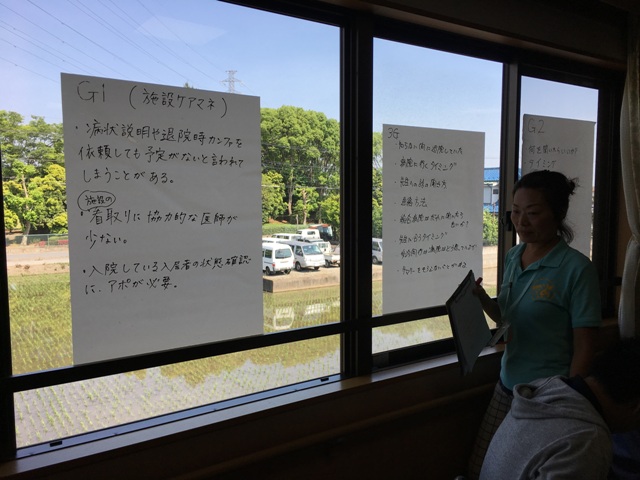

今年度からはじまった3法人(社会福祉法人エンゼル福祉会、越谷なごみの郷、藤代なごみの郷、おたけの郷)ケアマネによる合同研修会。

5月30日に第1回目として医療との連携をテーマに「埼友クリニック」より講師をお招し勉強会を開催しました。

<内容>

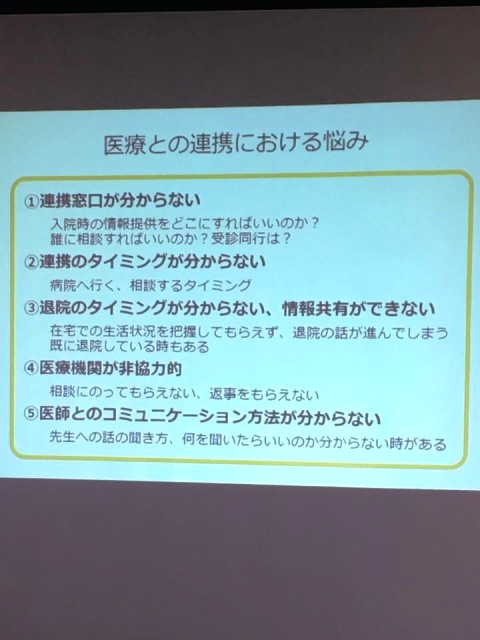

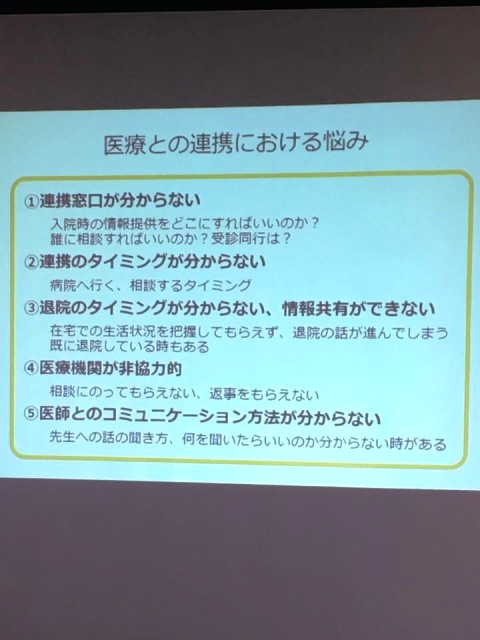

・「医療との連携での中で日頃悩んでいること」

・「診療報酬改定からみる病院との連携について」、

・「具体的な事例に学ぶ病院との連携について」

グループワークでは医療相談の窓口がわからない。連携するタイミングがわからない・情報を共有できない。医師と上手くコミュニケーションが出来ない等、ケアマネが医療連携について普段悩んでいる意見や声が多くあがりました。

でも実は医療ソーシャルワーカー側も同じ悩みを持っていてケアマネとの連携を希望しているということが医療側の話を聞くことで知ることできました。

・病院は報酬改定もあり退院支援に積極的であること。

・退院支援は入院日より始まり3日以内に7日以内に退院支援が行われること。

・病院調整スタッフは在宅介護のケアマネと連携をとることで正確な情報を得ることで退院調整が行いやすくなること。

今回の研修では利用者が在宅生活を継続できるようにスピーディーな医療との連携について学ぶ機会となりました。

地域包括ケアシステムでは医療と介護が高齢者の住まいを中心として最も近い存在で連携することが求められています。利用者さんの介護を考えるにあたっては介護と医療スタッフが共に意見を出し合ってケア方針を決めていくことが地域包括ケアを可能にする大切な点だと再認識しました。

居宅支援事業所 介護支援専門員 藤井 一成

こんにちは。4月より仕事復帰しましたフロア責任者の滝澤です。

ママ1年目、息子も10ヶ月になりました!!

さて、最近わが家では息子の為にこんな物を買いました。

通せんぼ、、、

見ての通り最近、掴まり立ちやつたい歩きを始めた息子の為に階段から落ちて怪我しないように・・・と言う親心で設置しました。

しかし、ふと考えました・・・。

これって、登りたいのに行かせない・・・。

ママについて行きたいのに階段登らせない…。

もしかして、虐待??

でも、怪我して欲しくない…

私たちのフロアでも同じような事があります。

私たちの支援があれば、自分で歩ける高齢者、歩く事以外にも、一部手助けすると自分で何でも出来る事が出来る。

でも、常に1対1の支援が難しいのが現状…。

どうしたら、高齢者がケガなく自分で出来る事を続ける事が出来るのか日々模索中です。

階段に登りたい息子、どうしたら安全に登ることが出来るか、階段以外に注目してもらえるのか、これまた日々模索中です。

子供の成長には日々びっくりさせられっぱなしです。

これからも仕事と子育てを両立して頑張ります。

応援よろしくお願いします。

越谷なごみの郷のデイサービスでは、歩き続ける事や今できる事を継続していける活動を提供していきたいと考えています。

通っている皆さんがデイサービスをご利用される目的は様々ですが、少しでも長く自宅で生活することができるように心身の機能を維持・向上する活動を提供していく事がデイサービスの役割です。

集団で行う体操では、1人では体操に参加されない方も友人が参加するからなどと相互作用が働き身体を動かせるメリットもありますが、集中した筋力向上の効果が望めない事があります。

そのため、より筋力向上に向けた体操の提供として少人数で体操を行う時間をつくっています。

回数を重ねる事で筋力がつき歩く際の動作が安定してきた方もいらっしゃいます。

友人が頑張る姿をみて自分も、もっと筋力を向上させたい等意欲が湧き、参加される方が増えています!!

今後も利用される皆さんが自宅で元気に過ごせるようにサービスを提供していく為、

職員が力を合わせていきます。

デイサービス管理者 佐藤

皆さんこんにちは。C館介護支援専門員の伊藤です。

先日、予告させていただいた通りボランティア交流会を4/28(土)10:30~12:00に開催いたしました。

越谷なごみの郷には歌、踊りの披露やピアノ、ハーモニカの演奏、習字を教えてくださる方から、食器洗い、シーツ交換等、業務の手伝いをしてくださる方等、ボランティアを通して様々な角度から施設を支えてくださる方がたくさんいらっしゃいます。

当施設に定期的にボランティアとして来てくださる皆さんのうち、今回は12名もの方が参加してくださいました。

交流会は自己紹介から始まりボランティアの方々が普段感じている事を出し合うなど有意義なものになったと思います。

ボランティアの方々からは「利用者さんの感想を聞く機会がないのでこれでいいのか」と疑問を感じているという事や、関わる利用者さんの接し方の注意点等を知りたいというご意見等をいただきました。

私たち職員も皆さんの貴重なご意見を伺うことができ勉強になりました。今後の活動の参考にさせていただきますので次回のボランティア交流会もご期待ください。

a href=”http://k-nagomi.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/ブログ写真伊藤①.jpg”>

桜の便りが聞かれるなか、4月20日(木)に平成29年度、第一回大相模地区地域ケア会議(ケース検討会議)が午後1時より一時間半に亘り大相模地区センターでおこなわれました。

今回は個別事例の検討を通じて多職種協働によるケアマネジメント支援を行いました。

【会議の目的】

個別課題

本人は在宅での生活を強く希望しているが、認知症の症状が進行しており、一人での生活が困難になってきている方の支援策について検討する。

地域課題

今後、ますます高齢化は進行し、認知症を有する高齢者数の増加も推測されている。認知症高齢者の在宅の限界点を上げるための支援策について、地域全体の問題として促え検討していく。

≪検討会では・・・≫

ご本人のデイサービス 訪問時ケアでの様子 状態、ご近所の話等を紹介後、たくさんの意見がありました。

自治会からは、

「自治会は個別にかかわるのは、難しい。」「認知症だけでは民生委員の訪問は難しい。」

「自宅から出かけるようにするのは難しい」等、認知症だということを知る事が難しい。と、意見が出ました。他に、「地区センターではなく各自治会会館で体操など行えるように、近所で働きがけをする。」等。

また、大相模地区自治会連合会会長さんからは、

「地区の方がどのようにすれば、地域に関心、親しみを持ち周りの人達との交流を持つ事が、課題と考えている。」

「特に災害時に、高齢者、障害の方の安否確認をどのように取り組むかが重要な問題です。」

と話された後に、

「地域には子供達もおり、その子供達に協力してもらえる事はないかと考え、災害時に中学生が地域を守ることができるのでは。大人が不在の時、地域を良く知っている、体力もある、いつも地域にいる、そんな頼りになる中学生に、掛かりとして、大相模中、地域を守ることの輪を広げるために大相模中学校の校長先生が各学校に呼びかけている。その他大相模小、西方小の吹奏楽部が合同で演奏会をサンシティで開き、親御さんだけでなく、地域の方々に是非聴きに来て欲しい」

と、呼びかけを行いました。

この事によりお互いに声を掛け合い、足を運び、顔なじみになり、他の事でも地域の結びつきがより一層深まって、子供も大人も地域に興味を今以上に持って頂けたらと思ってます。

隣近所のおじいちゃん、おばあちゃんの様子がおかしい等、今までより周りの高齢者に目を向ける事が自然に身につく様になるのでは?

まだまだですが、中学生の存在は地域にとっては大きなもので、学校では子供達には具体的な指導をこれからおこなっていくようで、学校と自治会の話し合いも始まりました。

「近所付き合いは大切、それを地域へと広げていきたい。」と。

訪問介護事業所 サービス提供責任者 豊田